神经症是神经官能症的简称,也有人称为精神神经症 ,是一系列的精神障碍疾病的统称。常见的精神神经症有神经衰弱、强迫症、焦虑症等。主要是由于患者受到不良的社会因素、不健康的素质和人格特性等原因引起,会导致患者植物神经功能紊乱,受累心脏、肠胃等地方,危害患者的心身健康。

漫语心理诚邀精神卫生科副主任医师——申晨煜博士,开设《关于神经症的那些事》专栏科普相关知识,欢迎大家阅读学习!

【一】

她可是我妈啊,我能违抗她吗?

最近常听到这样的声音,从旁观者的视角来看,母亲已经给Ta造成了相当多的干涉和困扰,比如对成年子女指手画脚,干涉其婚姻选择和家庭生活,甚至对如何养育下一代也有施展控制。但出于惯性思维,Ta们仍旧无法做出有效的切割和抵抗。

「她当年对我很照顾,现在母亲上了年纪,面对她的无理要求,即便在现实上我已经不堪其扰了,但从道义上说我还是应该答应她。」「她早早离了婚,一个人把我拉扯大,又当爹又当妈,但凡我表现出不听她的,就会被扣上不孝顺、忤逆的帽子,我承受不起。」一次又一次的退让让Ta们感到绝望,自己的边界渐渐被蚕食,除了感到「压抑」「恐惧」之外,更多是面对生活时的「力不从心」。2022年普林斯顿大学神经科学家Annegret发表在《Nature》的一项研究表明:面对冲突展开反击的小鼠更具有心理韧性,它可以在一定程度上减轻创伤带来的负面影响。这项有趣的实验来自于研究者对被试小鼠的观察,与人一样,小鼠也有不同的个性,面对体型较大的老鼠的攻击,有些小个头会默默挨揍或躲开,而另一些则会顽强地保护自己。研究者提到「它们不会放弃反抗,而是会转身面对攻击者,伸出爪子,跳到大个头身上。」而且进一步的研究表明,在它们展开反击时,大脑的奖赏系统中的多巴胺神经元具有更强的活性。也就是说「反击行为让这些小鼠产生了一种快感,它们不仅是为了反击而反击,更是因为从反击中感觉到了奖励,从而愈挫愈勇。」面对那些控制和冲突,你做出的选择将直接影响后续的情绪体验,你可以选择被动挨打,也可以选择主动反击,过去的经历虽然让你无法轻易突破自己,但可能你需要的仅仅是一次不同的尝试。适当的反击可以让我们拥有更好的心理韧性和复原能力,而这种能力是可以通过后天学习来不断强化的,多巴胺会给你奖励。

【二】

看完《热辣滚烫》能否激励你去持续地运动?

春节档电影中《热辣滚烫》无疑是话题热度最高的一部,目前总票房也是高居春节档榜首,最具话题度的点莫过于「贾玲瘦了100斤」,有人感动于贾玲的「爱自己」「赢一回」,也有人认为她过度营销,「减个肥也值当拍部电影」?

不论怎样,这样的争论带来了丰厚的流量,贾玲和她的《热辣滚烫》都是事实上的赢家。但感动与争辩之余,对于普通人来说需要思考的是,这部高热度电影能给你我带来什么?是活出自我的勇气?是自我激励的动力?还是面对生活的不公,能坦荡的底气?个人认为我们不必对一部两个小时的电影报以过高的期望,至少于我而言,生活的基本面不会因此而发生什么重大的变化,当然这不妨碍在观影过程中它带给我的喜悦、感动、搞笑和回味。身边还有朋友说看完电影后准备健身减重,并且准备办卡。对此我也不看好,因为看电影是最多是个促发因素,而不是维持因素。各位80后90后对成龙、李连杰的电影并不陌生,小时候看完功夫片后我就会变得跃跃欲试,跟表弟切磋一番,持续不了半天时间,冲动就烟消云散。当然也有个例,比如王宝强看完《少林寺》后去习武,但毕竟是极少数。《热辣滚烫》观影体验同样如此,健身是持之以恒的事,不是三分钟热度。看电影属于促发因素,它可能会督促你去办张健身卡,但它不是维持因素,等「贾玲瘦身」的印象逐渐被遗忘后,你便失去了持续运动的动力,最后不了了之。这点我深有体会,运动的好处无需多言,之前也是多次励志减重缺没能坚持,我最近开始坚持跑步是因为「低血压偏高」,「对于健康的关注」才是我的维持因素,除非你也能找到维持因素,否则就是无疾而终。《热辣滚烫》目前豆瓣评分8.0,是贾玲导演的诚意之作,但对于普通的你我来说,无需上头,真正「热爱生活」「活出自我」需要找到适合你自己的契机,还有持续不断地内在动力。

【三】

浮夸

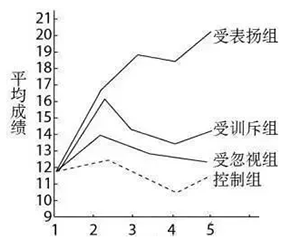

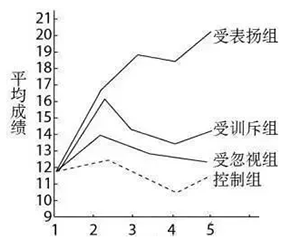

这是我最喜欢的歌——《浮夸》的词,11年刚来北京时曾经单曲循环过半年。刚来北京是在一个生物实验室实习,师兄给安排在清华西门的社区里住宿,每天早晨从圆明园地铁站坐到北京南站,每天重复着这样的生活,看着地铁里来来往往的人群,总会想到自己这样一个默默无闻的小人物在北京这样的城市中到底能否生存下去?有这种无奈,但也会幻想终有一日能在这里站稳脚跟,所以心情难免在悲观与希望之间摇摆,这首歌恰到好处地写出了这种感受,那时候在出租屋里单曲循环《浮夸》,总能听到泪流满面。可能我们每个人都渴望被看到,希望得到他人的认可和肯定,希望自己是被在乎着的。心理学家赫洛克做过一个实验,他将被试分为四组,对其采用不同的态度,结果发现面对同样的任务,四组表现完全不同。第一组:受表扬组,被试者完成任务后,无论结果如何,都会受到表扬和称赞;第二组:受训斥组,被试者完成任务后,无论结果如何,都会受到批评和指责;第三组:受忽视组,被试者完成任务后,实验者不会对其评价,只让他们静听前两组受表扬或挨批评;第四组:控制组,整个实验过程与前三组隔离,而且在事后不予任何评价。结果显示四组中,第一组表现最好,而且对着时间推移,表现越来越好。第二组逊于第一组,但表现高于受忽视组。第四组从始至终表现都是最差。这是著名的赫洛克效应,受到积极地关注能够对个体起到促进作用。表扬的效果比训斥好,而批评的效果又优于完全被忽视。很多精神疾病或心理问题与童年时的被忽视不无关联,最好的教育是高质量的陪伴。美国作家马克·吐温曾说「一句得体的称赞,能够让我陶醉两个月」。我们期待自己的付出被看到,自己取得的成绩被认可。去赞美你身边的人吧,因为赞美是激励他人、成就自我的最佳方式。

【四】

患者回趟家,心理医生一年白干了

很多人在群里聊,说进入特定环境,比如过年回趟家后,焦虑抑郁更严重了。最近我也有患者出现这种情况,诊室里很好,呆在自己独立的环境里也不错,因为假期回到家庭中,情绪又开始不对劲了。回趟家更抑郁焦虑,其实逻辑简单到您也能想通——家庭这个环境,或者说你的家庭关系,也许就是你抑郁焦虑的最大原因。即便如今已经没有再发生让你抑郁、焦虑的事件,但你的身体和潜意识都没有处理掉曾经在这个环境里经历过的创伤事件。当你进入环境后,哪怕是同样的家具摆设、同样的旧物品,都可能让你回想起曾经的创伤感受,进入情绪闪回。可能你已经经济独立,但父母担心对你失去控制,所以仍然在小事上处处指点。可能你已经尽力生活,但仍被亲戚朋友拿来跟其它少数「成就更大」的人比较。可能你已经拥有了独立思考的能力,发现他们只动嘴、不出力,也并没有具体的解决方案,只是摆出一副高高在上的架子来对你的人生进行评判。羞愧是负能量等级最高的情绪。因为被比较,因为被控制,甚至因为大家七嘴八舌对你的议论,你被羞愧填满了,所以感觉自己一无是处,感觉未来危机四伏。1、离开这样的环境之后,马上切断它给你带来的情绪。2、如果关系带来无法承受的伤害,先逃离,等身心状态好的时候,再去处理问题。3、有时候一两句话能解决很多问题,比如:对对对,您说的都对。是的是的,我继续努力。好好好,谢谢关心。当然,环境和关系带来的痛苦不是一天两天造成的,也不可能靠简单的3个建议就完全解决。如果你的痛苦持续且无法自行消解,还是要及时找到合适的咨询师、朋友去倾诉,去处理。

【五】

跑步带来的感受

小时候体育不好,尤其对于跑步是有抵触的,每次跑步会出很多汗,过程中上气不接下气,用「急赤白脸」来形容也不为过。这样的经验塑造了我的认知——「我是个体能差、不擅长运动的人」。12月来因为身体原因我开始了慢跑,最开始2公里都呼哧带喘,跑跑停停,几乎有半程是走下来的,当月跑了两次,总共不到6公里。1月份每周一跑,距离上增加到了3-4公里/次,4次共跑了15公里,过程依旧艰难,常常有「炸肺」感,但配速从开始的11’47’’提升到了7’12’’。进入2月我增加了跑步距离及频次,到今天为止总共跑了9次,共计56公里,心肺功能和体能明显增加了不少,可以一口气跑7公里,跑完后也只需2天左右就能完全恢复。由于跑步我开始了解了一些专业词汇,比如1公里配速、拉爆、全马220……也开始关注一些专业的跑鞋、运动手表、还有一些跑者(推荐短视频上的「大正爱跑步」)等,这些专业的部分一定程度上也促使了我对跑步的兴趣。跑步带给我一种未曾体验过的感受,表层一些的包括「我可以跑,我可以跑更长的距离」「我体能也没那么差」,甚至「2024年底是不是有可能跑个半马」……更深层一些的是跑步带给我的「自信感」,当你与自己身体有了更深入的链接时,大脑和认知自然会产生更多「确信」的感觉,这是一种实实在在的通过自己努力而拓展的对自己身体控制感,它会让人有信心、更心安,甚至是一种幸福的体验。

版权声明:漫语心理倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本站《原创》内容,违者将追究其法律责任。本站文章内容,部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们修改或者删除处理。