神经症是神经官能症的简称,也有人称为精神神经症 ,是一系列的精神障碍疾病的统称。常见的精神神经症有神经衰弱、强迫症、焦虑症等。主要是由于患者受到不良的社会因素、不健康的素质和人格特性等原因引起,会导致患者植物神经功能紊乱,受累心脏、肠胃等地方,危害患者的心身健康。

漫语心理诚邀精神卫生科主治医师——申晨煜博士,开设《关于神经症的那些事》专栏科普相关知识,欢迎大家阅读学习!

【一】

过年去了趟西双版纳,整体感受就是好山好水好风光,玩得开心吃得尽兴。跟在北京的生活截然不同,在北京节奏快,几乎没有停歇的时候。而在版纳能够接触大自然,即便每天都是两万步,但心内是舒缓的。在逛景点的时候,发现有很多外省市的房车,他们驻扎在营地,有些人在房车前搭台做饭,有些则三五成群,聚在一起喝茶闲谈。看到此番场景,好不令人羡慕。回想起这几年我最喜欢看的一类视频就是房车旅行,还有独自户外露营(solo camping),那种屏蔽一切外界干扰的感觉还是令人神往,与自然对话或者与爱人对话能够提升自己的能量感。时常陷入这样的幻想,自己什么时候有钱有闲了,生活才能变得自由。但总归要回到现实。版纳行只有短暂的一周,返京后生活节奏又紧张起来,门诊、病房、写作、沟通,难免令人痛苦,尤其是有了对比之后,痛苦的感觉愈加明显。心累的时候会特别想看看别人的自由是什么样子,哪怕自己短期内达不到,但看看还是放松的。另一面又需要提醒自己,幻想终究不是现实,看多了难免对眼前的生活心生厌倦,徒增烦恼。因此动态调整,适度畅享未来,也要避免陷入「求不得」的困境中。云南的鸡肉米线真得令人怀念。

【二】

年后几天工作繁重,难免焦头烂额。过年的惯性还未完全消退,做事会懈怠,再加上性格里又有些追求完美,宁愿不做也不想敷衍。

所以有几件事就拖到了不得不做的地步,懊恼、烦躁一涌而上,硬着头皮开始,竟也将将凑凑地完成了,心里还升起一种「侥幸」感。

看到史铁生的一段话:要紧的是果敢的迈出第一步,对与错都先不管。自古就没有先设计好再开步的事,别想把一切都弄清楚再去走路。鲁莽者要学会思考,善思者要克服的是犹豫。目的可求完美,举步之际则无需周全。

兔年的期待:避免逃避,即便莽撞地开始、拙劣地完成,也别耗竭在完美主义的虚空中。

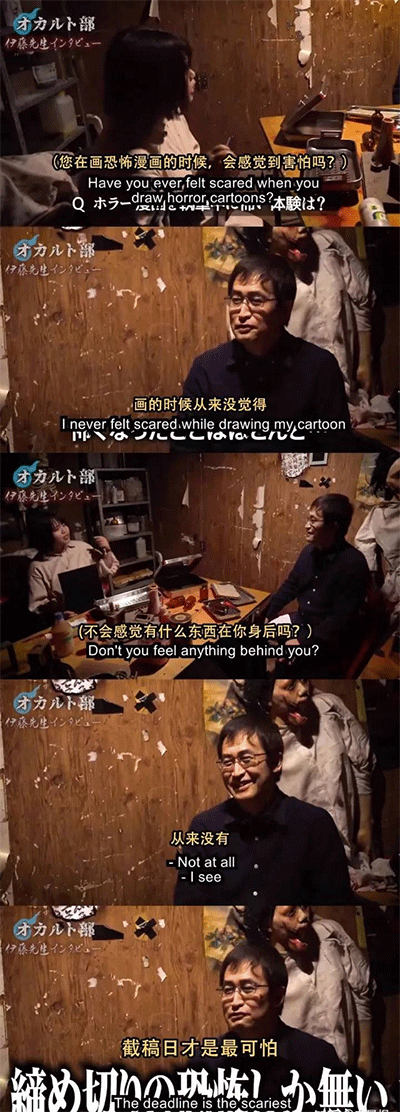

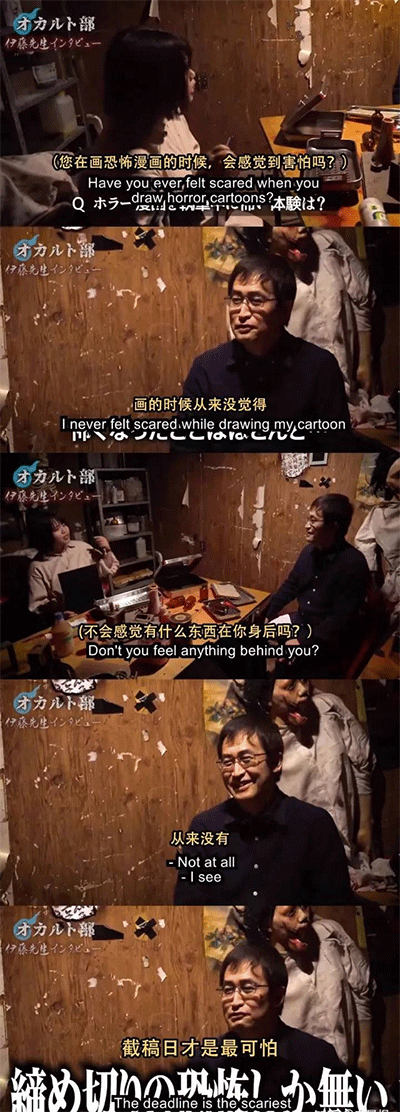

嗯这个图最贴切↓

【三】

公正世界假说(Just-world hypothesis)是指人们倾向于相信世界是公正的,个体或群体会得到他们应得的——道德上公平且适当的后果。

比如人们愿意相信「善有善报,恶有恶报」,但这是一种认知上的偏见或谬误。

他们会想方设法地解释或合理化「不公正现象」,甚至在这种情况下指责受害者,以受害者「应得」为理由将其痛苦合理化。

所以很多的「专家」「学者」给出的建议和解释越来越偏离「普罗大众」的认知。

【四】

「躺平」在目前的语境下毫无疑问是个贬义词。但真正能够像「三和大神」一样,打一天工,日结,然后混三天的「躺平」其实不算常见,至少在当前「互联网语境」下不常见。我们说的「躺平」其实是拒绝PUA、拒绝画大饼的一种方式,年轻人越来越能看清社会运行的本质,我们奋斗一生最终不是给自己奋斗,而是给资本家、给领导奋斗。但这并不代表我自己没有想要做的事情,或者奋斗的方向。所以看清后选择「我不想按照体系制定好的游戏规则来玩了」,这能让年轻人获得一种精神上的「力量」,这是一种「自己说了算」的力量。这其实不仅仅是「发泄」,而是对不公正对待的一种反抗,年轻人没有更多的对抗资本,「躺平」算是一种非常温和的方式了,但即便是这样,仍然被「专家」「领导」「上司」批判指责,倒也不难理解,因为如果年轻人真的「躺平」了,那么「前浪」们的资本从何而来呢?有人说努力奋斗才能「打通上升通道」「提供晋升阶梯」「在工作中有成就感」,工作过你就会知道,这根本办不到,或者说有非常大的阻力。如果年轻人连「躺平」的资格都被剥夺了,靠「体系的自觉性」是无能为力的。

【五】

小A发现自己的眼角余光能够轻易察觉到周围的环境,一开始Ta并未在意,但某天突然发现眼角余光能扫视到别人,因而Ta就担心起来,「别人会不会也在盯着我看?」Ta下意识想要去确认对方的目光,结果好巧不巧,竟然四目相对。这着实令小A难堪不已,这样的经历重复出现几次后,Ta开始恐惧起来,努力阻止自己用余光扫视别人,但却总也克制不住,而且越努力控制,恐惧感却愈加严重。后来小A被诊断为「余光恐惧症」,虽说是恐惧症,但却表现出明显的强迫症的色彩。其实余光扫视本来是一个自我保护的技能,它能让我们的先祖在面对猛兽等危险时迅速地觉察到不速之客的入侵,进而产生本能的防御行为。但这样的技能放在当下的社会环境中就显得格格不入了,因为它带来了很多与环境不协调的恐惧和纠结感。症状严重的话可以考虑药物治疗,基本上同其他焦虑症或强迫症的药物。但很多人用药的感觉是出现了麻木感,当你询问余光扫视的情况时,他们还会认为这种潜在的威胁是存在的,只不过自己不敏感了。心理治疗需要关注的点在于其认知模式,他们强调威胁存在的理由是——用余光扫视来确认时,总会发现别人也在盯着他们看。但客观来看,其实这是因为人们天然地对他人的目光会保持警觉(这可能来自于心理的进化),「余光扫视」这个行为让旁人看起来是异样的,所以才会有四目相对。不得不说「解决问题的方式却维持了问题的存在」。如果能调整认知模式,当他们在同样的场景中不再使用「余光扫视」的方式来进行确认了,情况才有可能改善。

作者: 申晨煜,心理治疗可添加微信DoctorShenChenYu,擅长认知行为治疗,知乎:https://www.zhihu.com/people/shen-yi-sheng-28

版权声明:漫语心理倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本站《原创》内容,违者将追究其法律责任。本站文章内容,部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们修改或者删除处理。