关于神经症的那些事25——心理治疗的细节

神经症是神经官能症的简称,也有人称为精神神经症 ,是一系列的精神障碍疾病的统称。常见的精神神经症有神经衰弱、强迫症、焦虑症等。主要是由于患者受到不良的社会因素、不健康的素质和人格特性等原因引起,会导致患者植物神经功能紊乱,受累心脏、肠胃等地方,危害患者的心身健康。

漫语心理诚邀精神卫生科主治医师——申晨煜博士,开设《关于神经症的那些事》专栏科普相关知识,欢迎大家阅读学习!

【一】

前两天看到数码UP主“老师好我叫何同学”接受央视采访,最早关注到何同学是去年看到他做的关于5G的视频,当他回应网友关于“5G到底有何用”的问题时,他在百度搜索中输入“4G有什么用”,并且把时间设定在了2012年-2013年的时候,我自己有被深深震撼到,这个年轻人竟然能用这样创造性地思考方式来回答这个问题。之后就开始关注这位优秀的UP主,每期视频都能感受到他认真的思考。

何同学在央视采访中谈到一个苦恼——过早地输出让他感觉之后没的可写怎么办?

我自己也有一个同感,过去两年的时间,我每隔5天会写一篇小作文,内容主要是对精神病学和心理学的一点思考,但我也会经常陷入到同样的担忧——我连这个心理的细节都捕捉到了,那之后我还能写什么呢?但事实是每个5天之后我都能找到新的话题,可能是来访者的某句话启发到我,或者是书中的一句话让我想到了过往的某个经历,甚至看电影或电视剧的某个片段让我有了新的思考(这次就是看到何同学的采访收到启发)。这种感受很神奇,持续地输出会倒逼着你去输入,比如2018年买来的《存在主义心理治疗》,但一直有各种理由拖延者没去看,直到2020年才开始历时近1年才看完(说来惭愧,给好几位来访者推荐了,他们阅读速度都快过我)。持续地输出也会让我更加留意身边发生的细节。

何同学在采访中引用乔布斯的一句话——我们都是穷尽自己仅有的一点天赋,来表达内心深处的感受。深以为然!

【二】

精神病学与心理学中存在很多两极的状态,但又可以用连续谱系的观点来进行理解。

首当其中,抑郁和躁狂就是这样一对相反的状态,但偏偏有这么一个病——双相情感障碍障碍既能表现出情绪低落、兴趣索然的抑郁相,又能表现出兴奋话多、情感高涨的躁狂相。两者会在一定的时间内交替出现,甚至有一种特殊的类型——快速循环型,可以在一天内交替出现很多次。

再有就是焦虑,表现为对还未发生的某个状况的过度紧张和担忧,但焦虑的反面并不是不焦虑,而是精神变态(psychopath),这种状态可以参考《汉尼拔》,就是过分冷静,甚至对伤害或杀害他人都无法感到恐惧,这种特质并非只有危害社会的一面,在”The wisdom of psychopath”一书中,作者就做过调研,发现很多企业高管、政客、一些外科医生会表现出这些特点,帮助他们面临压力和决策时,能够更加冷静地做出有力的选择。还有像疑病观念,对自身健康状况的过分关注和担忧,其相反的状态是那些对健康毫不关心的人,这两者都会出现问题,一个是过度谨慎,一个是满不在乎。

心理学领域也有很多这样的例子,比如内向和外向,两者并没有绝对的好坏之分,我们可以尽可能地去挖掘不同特质的优势。

我们讲中庸之道,其实就是要避免各种极端化的状态,而是要在连接两极构成的连续状态中找到一个适合自己的定位,这就需要更多的自我觉察和适应生存环境的能力。

【三】

咨询中来访者会向我倾诉他们的悲惨遭遇,有些是遭遇了学业的打击,认为自己的学历不高,将来一片渺茫;有些是做着一份自己并不喜欢的工作,纠结要不要转岗;有些是正在经历人际关系的困扰,好像不论自己怎么做,都没办法融入小团体中。

我曾经尝试帮助他们分析原因,可能是过往的经历或某些性格特质造成现在的状况,但这么做也只能帮他们找到一个模棱两可的原因,但对于现状的改变并没有实质帮助。或者像一个旁观者一样,给出一些建议或方法,但是这些道理他们懂得并不少,依然无法扭转局面。

我后来尝试把自己的一些经历讲给他们听,意外地收到了不错的效果,来访似乎能够看到一个活生生的治疗师,在他们眼中我并不是一个心理上毫无问题的存在,而是也跟他们一样经历过很多负面的情绪状态,有迷茫、有纠结、有焦虑、有恐惧。这么做的一个好处是可以减轻来访者进行自我暴露时的无助感。

我曾经跟一些精神分析流派的治疗师进行沟通,他们通常表示会非常注意跟来访者保持情感上的距离,就像外科医生必须不带感情地研究有问题的组织器官一样。但这么做无益于建立一个真诚的治疗师与病人的关系。欧文亚隆曾经说过“治疗师想要与病人建立关系,就必须把自己作为另一个人(而非权威)来袒露自己。有效的治疗师不能保持疏离、被动和隐藏的姿态。”

但是也要警惕,自我袒露并非像两个熟悉的朋友之间无话不谈,因为这可能会带来边界不清的困扰。对治疗师来说重要的是记住首要的目标是建立真诚的关系。“治疗性的爱”一个显著特征是关心对方的成长。

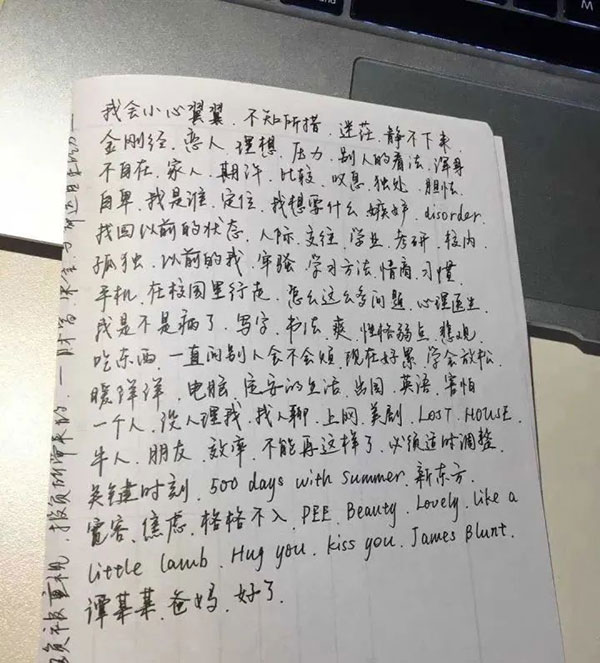

10年前写的小纸条,曾经也是有很多的困扰,10年后的现在坦然了许多。

【四】

森田治疗中讲“顺其自然,为所当为”,其实很值得探讨一番,哪些行为是“当为”?想要弄明白这个问题,首先就得用排除法,先搞明白哪些行为是“不当为”?

焦虑者想要迫不及待地获得确定的答案,然后不停地询问、检索;强迫者为了缓解内心的恐惧,会反复地去做那些能够缓解自身焦虑的事情,比如洁癖者反复清洗双手,再比如一个人内心担心自己有可能伤害别人,所以反复地回避社交场合;疑病者为了排除掉某种可怕的疾病,所以重复就医、反复在网络上查询。

这些就是“不当为”,也就是我们不能为了即刻缓解某种焦虑而去做这些事情,这些行为还有个名字——叫做“安全行为”,但安全行为做多了只能短暂地缓解情绪,长远看来这种行为反而会慢慢腐蚀你,让你整日沦陷在无意义地重复里——焦虑恐惧→安全行为→进一步强化恐惧。

搞明白“不当为”之后,我们再来看一下什么是“当为”,说白了其实就是老生常谈的那些好习惯,比如说规律饮食、按时作息、定期锻炼、养成阅读的习惯等。一百多年前森田正马是通过指导患者种田、干木匠活来改善患者的强迫症状,也正是此意——让患者把时间和精力投入到好的习惯中,来避免重复去做那些被牵着鼻子走的事情。

【五】

刚开始学习心理治疗时我接触了各种理论,弗洛伊德的精神分析、阿德勒的个体心理学、贝克的认知疗法、欧文亚隆的存在主义,各有各的精彩之处,当时我想把各种理论学好了,再去指导实践和应用。

但是这样的方式在遇到神经症时却遇到了阻力,因为每个神经症患者都是“很强的思辨家”,当你去跟焦虑者探讨活在当下,不要为了还未发生的不确定而担忧时,他们也表示理解,但依然无法控制地感到担忧;疑病者明白自己大概率不会罹患疾病,但仍旧纠结于小概率事件,哪怕百分之一、万分之一的概率也不等于零,还是有可能发生;强迫者更是厉害的“诡辩家”,如果有人告诉他你的思维并没有什么意义,他一定会找到一个新的角度来担忧,并且千方百计地向你表明他的担心是多么的合理。

所以认知指导实践这回事在神经症患者身上恐怕是行不通的,至少不容易走通。换个思路,可不可以通过直接改变行为来缓解症状?

答案是可以的。比如对于强迫症来说,循证证据最多的治疗方式是暴露与反应阻断治疗(ERP),这本质上属于行为治疗,治疗师不会过多地去跟来访者讨论各种理论和思辩过程,而是直接干预强迫行为,神奇的是只要认真执行行为阻断训练,他们的认知过程也会相应地改变。疑病症的治疗同样可以采用ERP的方式,只要认真地阻断反复就医、反复上网检索和反复自我检查三大安全行为,疑病观念就能不攻自破。

这个思路跟阳明心学的某些观点也不谋而合,王阳明强调格物致知,也就是通过改变行为来改变认知的意思。

【六】

前段时间在写自己单独带孩子的绝望,还被老婆吐槽是“叶公好龙的爸爸“,的确在面对复杂任务的时候,有不少人跟我一样会陷入到不知所措或无从下手的状态中,行动上没有进展就会造成绝望感,甚至让人感觉到无论怎样努力也无法改变结果,然后导致放弃努力的状态。

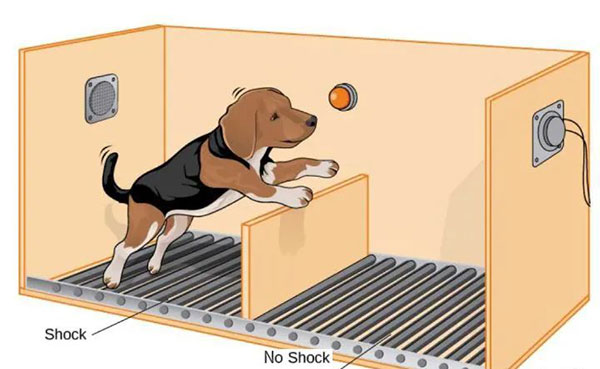

这在心理学上被称为“习得性无助“,是美国心理学家塞利格曼在1967年提出的,他把狗子关在笼子里,蜂鸣器一响就同时给予电击,多次重复试验后,在电击前把笼子打开,此时狗子非但不跑,而是蜷缩在笼子里痛苦地呻吟,本来可以主动躲避痛苦却绝望地等待痛苦降临。

不可否认,有些来访的经历确实够惨,他们确实已经丧失了面对苦难自救的能力。但这样的比例其实并不太多,反而看到不少人会主动地将自己归因到这类里面,但了解过他们的背景后,发现其实并非如此。

主动将自己归因于“习得性无助“会导致你在行动上表现出无助或放弃的状态,再有就是这会让我们习惯性地把问题推卸到他人和环境上,而不是从自己身上找到可改变的部分,这显然也不利于情绪的调节。

类似的还有各种“人格障碍“的诊断,我们需要去明确这些诊断的边界,而不是过度归因。

- End -

作者: 申晨煜

心理治疗可添加微信DoctorShenChenYu,擅长认知行为治疗

知乎:https://www.zhihu.com/people/shen-yi-sheng-28