神经症是神经官能症的简称,也有人称为精神神经症 ,是一系列的精神障碍疾病的统称。常见的精神神经症有神经衰弱、强迫症、焦虑症等。主要是由于患者受到不良的社会因素、不健康的素质和人格特性等原因引起,会导致患者植物神经功能紊乱,受累心脏、肠胃等地方,危害患者的心身健康。

漫语心理诚邀精神卫生科副主任医师——申晨煜博士,开设《关于神经症的那些事》专栏科普相关知识,欢迎大家阅读学习!

【一】

回乡小记

老家坐落在一个四线城市的小县城里,我五岁前在这里长大,由于是资源大省,小时候从市里回县城的路上总能碰到各种拉煤的大货车,路上很脏,空气中经常弥漫着雾霾或煤尘。这些年农村的环境发生了很大的变化,空气透亮了许多,站在高地也能看到远处的山峰和建筑。村里的路面做了硬化,也平整了不少。五一回家,爸妈早就游说我去村乡里转一转,感受一下农村建设的新样貌。那日下午跟爸妈一起跑到田间地头采摘洋槐花,一路上碰到不少槐树,可惜都在水沟边上,不借助工具是够不到的。遇到一位老伯在田里锄地,上前询问后给我们指了指方向,“得到麦田深处才能够得到洋槐花”。我们顺着老伯指引,从麦田的沟垄中踏入,避免踩踏小麦幼苗。终于勾到了一枝槐树,父亲弯下树枝,让我固定好了,母亲便开始采摘。树枝上满是倒刺,为了能让我吃到洋槐花,也顾不得被扎伤了,不一会儿的功夫就装满了三个袋子。期间有穿着红袖标的村民经过,以为是要制止我们,但老乡只是提醒我们别踩了他家的麦苗,并非禁止摘洋槐花,而且好心地告诉我们哪里能摘到更多。洋槐花可以炒蛋或做成不烂子,不过回家后的美食可不只这些,比方用掺了玉米面的白面做成的抿圪斗,浇给西红柿、西葫芦、茄子和豆角炒的面卤,就是一餐美味,配上胡辣椒和韭菜拌的小菜,再来一头新蒜,那滋味胜却山珍海味。临走前的中午,本打算请全家人到饭馆里吃一顿,结果叔叔和姑姑一致表示就在自家做,黄芥末拌粉皮、麻酱豆角、小葱拌豆皮、柴锅炖鱼还有炸春卷,虽然都是再家常不过的菜品,但每一样都是熟悉的味道,吃了后会有幸福的感觉。最后再来上一碗家乡的肉扯面,便能获得极大的满足。对我来说,回老家是一次充电之旅,亲人们见面后只会关心你累不累、忙不忙,也会叮嘱我“不必为了工作而压力太大”。回了一次老家等于做了一次“个人体验”,身心都能得到滋养。我是幸运的。还有那么多人“家甚似于无”,反乡成了压倒自己精神的最后那根稻草。不管哪样,也许我们都可以在立夏的这一天扬长出对于“家”新的希望——愿我们都可以被爱,自爱,爱人。此爱生生不息。

【二】

共时性

关于“外婆变蝴蝶来看我”这个事件,排除剧本以后,可以用荣格的共时性(synchronicity)来解释。即心理学中的一个概念。它描述的是在特定时刻,内心世界与外部世界之间似乎存在着某种有意义的巧合,而这些巧合往往是无法用因果关系来解释的。荣格认为,这些巧合可能是由于人类内心深处的一种“集体无意识”所导致的,这是一种超越了个体经验的普遍心理结构,它能够使得某些象征性的图案或事件在人们的心理世界中产生共鸣。这位新郎可能在内心里非常渴望与外婆再次相聚,或者至少得到某种形式的确认,表明外婆仍然在他身边。这种强烈的情感和期望可能使得他在无意识中寻找或创造了一种象征性的联系,即蝴蝶。在许多文化和传说中,蝴蝶常常被视为灵魂的象征,代表着转变和再生。最经典的就是梁祝化蝶。这种象征意义可能源自人类的集体无意识,因此当这个人看到蝴蝶时,他的内心可能会自然而然地将这个象征与外婆的灵魂联系在一起。在这个特定的时间点,即婚礼这个重要的人生时刻,蝴蝶的出现似乎是对他内心深处的期望和情感的一种回应。这种巧合在时间和意义上的一致性,给人一种强烈的感觉,即这是外婆以一种超乎寻常的方式出现,来见证他的婚礼。荣格的共时性试图探索人类心理和宇宙之间的深层联系。在视频的情境中,蝴蝶的出现可能只是一种巧合,但在个人的心理层面上,它却具有深刻的意义,为个人的情感体验提供了一个强有力的象征性支持。

【三】

压力性进食

女儿长期压力性进食,不到一米六的个子,体重已经快到200斤了,体重指数已经到了38.5,属于重度肥胖,母亲带着她准备做减重手术。由于女儿前期情绪不稳定,用锐器割伤手臂,所以先到精神科就诊。对于进食障碍患者来说,父母关系常常表现出问题。这个女孩也不例外,父母的婚姻名存实亡,父亲在他自己的原生家庭中扮演了「大家长」的角色,他是母亲的「好大儿」,母亲跟别人炫耀「这个家全靠我儿子」;他是弟弟妹妹的「好大哥」,家中大小事宜都得向大哥商议。他唯独忽略了自己妻女的需求,对妻子没有尽到丈夫的责任,对女儿无法做到父亲的义务。面对日渐发胖的女儿,父亲选择逃避,「不敢」或「不愿」看到真相,因为自己是教师,也拿到了「咨询师证书」,所以自恃对咨询行业颇为了解,妻子建议他做心理咨询,他把咨询师臭骂一顿。父亲还是女儿小学期间的班主任,母亲说「小学阶段,孩子从未享受过任何特权,反倒接受了严厉的管教和优秀学生的对比」。母亲正在经历事实层面的「丧偶式育儿」,女儿建议「你们等我上大学了就离婚吧」,可是母亲依旧选择待在婚姻中,她的理由是「对孩子来说,有这个父亲总好过没有」,过程中未曾提起自己的情感需求。女儿说「吃东西是混乱的人生里为数不多可控的部分」,所以每次遇到压力,都会通过大量进食来缓解情绪。这与父母对子女的教养方式不无关联。

【四】

反复讲道理的危害

反复讲道理可能会让孩子偏离真实的自我,作为家长,我们需要重新审视这种教育方式。正如心理学家所指出的,过多的说教不仅无效,还可能引发孩子的反感和逆反心理。在孩子年幼时,我们常常以关心之名告诉他们挑食、吃糖的坏处,但他们依然按自己的意愿行事。随着孩子长大,我们则更多地讲述人生道理和努力的重要性。然而,结果往往是我们说得越多,孩子越不听。研究表明,孩子的大脑发育规律决定了他们对复杂道理缺乏理解能力。他们的大脑是先发育情绪部分,再发育理智部分。因此,对低龄孩子来说,我们讲的道理可能根本无法理解。此外,心理学中的“超限效应”提示我们,过量的说教会引发孩子的心理不耐烦和逆反情绪。父母的唠叨看似关心,实则是一种慢性心理折磨,带有不信任和指责的意味。这会给孩子带来巨大的心理压力,打击他们的自尊心和自信心。一位网友曾倾诉:“妈妈从小到大无休止的唠叨让我感到愤怒和自卑,最终失去了学习的乐趣和人生的意义。”父母无休止的说教,带来的伤害不亚于语言暴力。正面管教中有句话说得特别好:“只有当孩子感觉更好的时候,他才能做得更好。”父母应放下说教,给予孩子尊重和认同,帮助他们建立自信。我们需要帮助孩子探索和认识真实的自我,尊重他们的独特性和内在价值。在这种过程中,父母的角色是陪伴和支持,而不是高高在上的说教者。与其一味讲道理,不如创造一个支持性的环境,让孩子在体验中学习和成长。例如,当孩子遇到困难时,父母可以倾听他们的感受,鼓励他们自己找到解决问题的方法。这样不仅能增强孩子的自信心,还能培养他们的独立思考能力。同时,父母应关注与孩子的情感连接,建立信任和理解的关系。通过共情和积极的沟通,孩子会感受到被爱和被尊重,从而更愿意与父母分享他们的想法和感受。在这种互相尊重和理解的氛围中,孩子会逐渐找到自己的价值和方向,走向自我实现的道路。父母的陪伴和支持,远比说教更能帮助孩子成长。只有当孩子感觉被理解和接纳,他们才能在自我成长中找到方向,提升自我价值感,最终实现自我成长的目标。

【五】

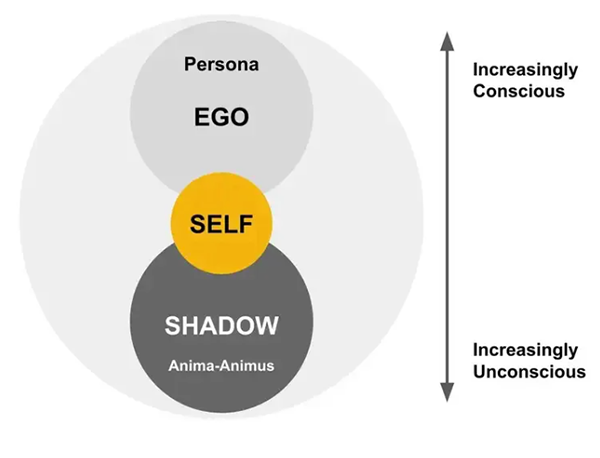

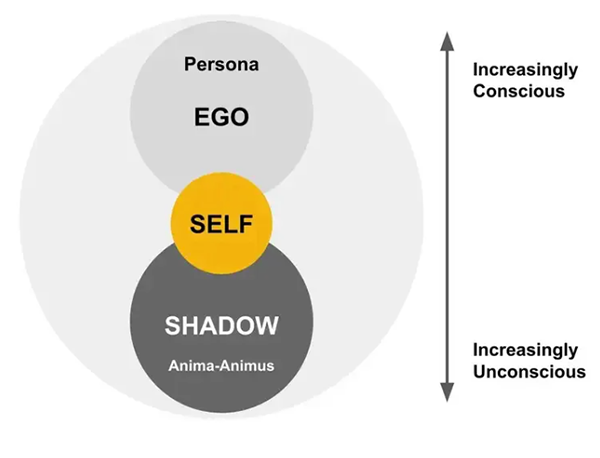

荣格视角下的阴影

荣格的一句话对于“阴影”(shadow)的存在给予了极具洞见的阐述,某种意义上,阴影就是“人们不希望成为的样子”(Jung, 1954:262),与之对应的是“人格面具”(personae),它是个体所处的社会环境与道德为个体披上的“可接受”外衣。Ann Casement将阴影分为三种类型,个人阴影、集体阴影与原型阴影。个人阴影即一个人所有无法接受或厌恶的存储库,由不符合意识要求的一切组成,阴影构成了人格中的劣势部分。集体阴影汇集了一个时代之中所有人无法接受或厌恶的那些方面,一个典型例子是二战期间的犹太人,他们成为了纳粹的集体阴影,作为邪恶或劣等的存在而被消灭。原型阴影则来自集体无意识的原型或神话领域,在荣格的思想中等同于恶。阴影与人格面具都是自性(Self),即一个人全部心灵潜能的一部分。人格面具系统与阴影区的无意识黑暗之间的拉扯构成了精神冲突的头号矛盾。阴影是作为对意识态度的补偿机制而存在的。其发挥作用的机制主要是投射。通过投射,外部世界变成了个体抗拒的复制品,变得日益贫瘠和虚幻。生活中投射阴影的人,一部分坚信他人是一切缺点与恶的源头——是那些人有错,因此必须与他们斗争;另一部分人则成功地把不属于自己的重担承担了起来,认为世界上出现的任何问题都与自己有关系,斗争的对象成为了自己。无论采用何种投射方式,结果都是一样的,个体害怕面对阴影,而阴影则拒绝被意识化。如果你在你的阴影中埋藏了太多的自己,你就会干涸掉。你的大部分能量无法为你所用,甚至会有许多积聚在心灵的深处。那些只认同于自己的⼈格面具的⼈,除了他/她所扮演的角色之外什么都没有。这种⼈永远不会让自己的实际个性有机会发展,随着其力量的衰退——比方犯了错,他就越来越害怕自己,歇斯底里地想要维持住自己的面具。然后,⼈格面具终于和自性分离了,并迫使阴影越来越倒退,⼀直退回到无意识的混沌之内。只有学会应对自己阴影的人,才是为这个世界做了一些真正的事。阴影虽然有着令人讨厌或厌烦的特性,甚至可以称作是“恶”的本源,但在荣格的理论中,阴影的意义却不是消极的。恶不仅是善的缺失,恶本身也有其自身的现实,因为善与恶的现象在荣格的语言中都是原型。而生命的课题在于从把自己所有投射中释放出来,从自性,即真正的、完整的生命的角度来看自己以及他人。阴影是自性的废渣填埋场。然而,它也属于某种地窖:它握有大量你内在没有被实现的潜能。一个不能与阴影相处的人,是无法获得自我认识,开启自性化的。在一个梦中,荣格在阴影同伴的命令下,杀死了英雄西格弗雷德。梦醒后的荣格为英雄的死亡而悲伤,但后来他发现,阴影的要求释放了他英雄的、理想化的、意识上的(他当时认同的)人格面具。荣格认为,这是一种收获,尽管是痛苦的,它给予了人实质性的东西,因为必须将阴暗面融入其中,人才能变得完整,若不首先解决自己的阴影,无人能够洞悉自己或获得自我认识。如果没有看到自己,也就无法看清自己。坎贝尔有言,“你要去同化这个阴影,要去拥抱它。你不⼀定要采取行动,但是你必须知道它、接受它。”相反,如果被压抑、孤立于意识之外,仍然没有得到修正,阴影所引发的投射就很容易在不知不觉间爆发。这就解释了为什么最周密的计划也可能会出错,或者善意的意图也可能会变成糟糕的结果,因为仅仅压制阴影并非解决办法。自性化过程总是始于对自己阴影的觉察。对荣格来说,这才是真正的道德问题,是自我人格面临的巨大挑战。一旦我们开始触及自性化和整合,我们就必须开始面对自己这两个心灵面向的分裂与对立,并一步步走向二者的链接。个体必须找到意识人格与阴影共存的方式,如果要使人更为有深度和真实,这是必须解决的问题。坎贝尔认为,只有一种态度可以解决这个困境,那就是“同理心”(compassion),我没能符合自己的理想,我的家人、我的伴侣也没能完美符合这个理想,我必须接受这个可怜又可悲的事实,我是个普通人,别人也是普通人。通过觉察到自己的阴暗面,人们才会记住,他们与其他人一样是人,⼈类并不完美但能够唤起爱(不是欲)的,恰恰是人类的不完美。认识到阴影会使人谦卑、真正畏惧人性的深度。荣格认为,对阴影的无知才是人最危险的存在状态——这是值得我们深思的。

【六】

精神科的还原论与整体论

精神科的疾病诊断常常被诟病不够科学,因其诊断缺乏客观标准,它不像是高血压病或糖尿病,只要进行数值检测和比对就能得出结论。拿抑郁症为例,精神科医生参照的是症状学标准,情绪低落、兴趣减退、精力/体力不足……,满足一定数量的症状,如果病程超过两周,即可诊断为一次抑郁发作。这里就有诸多争议或可能产生疑义之处,比方什么叫做“情绪低落”?我们可以试图用一系列的表述来进行阐释,例如患者因为工作郁郁不得志而表现出忧心忡忡、愁眉不展、忧虑沮丧、唉声叹气……,此种描述侧重于语义解释,容易读懂,但显然不够客观,至少算不得精准。因此现在精神科学界普遍在探索一种独立客观或更为准确的标准,比如可否通过检测大脑神经突触间隙中血清素的含量来判断是否情绪低落,或者通过脑功能影像学的手段来检测相应脑区是否活跃,进而判断情绪低落与否。在最近的访谈节目《解释鸿沟》第二集中,我们或许能寻得一点思路,陈嘉映老师把因果解释分为两种,一种是叙事解释,一种是叙事解释,一种是机制解释。叙事解释是更偏常理的解释,机制解释则更偏向从物理学、生理学角度来解释。比如“文史学者解释说:屈原抑郁,因为他爱国壮志难伸;生理学家解释说:屈原抑郁,因为他的血清素水平过低”,前者就是叙事解释,后者则是机制解释。这里陈嘉映老师的关切点在于,科学主义者常常把机制解释当成是唯一的因果解释,而忽略了叙事解释的作用。面对一个抑郁症患者,精神科医生应当从哪个视角来解读?在我看来恐怕两者应兼而有之,说他血清素水平过低,是为抗抑郁药物(比如SSRI五羟色胺再摄取抑制剂)的治疗提供药理学的解释;而说他爱国壮志难伸,是从心理-社会-生物模式出发,用整体论的视角来研究心理活动。但有一个显而易见的问题是——只用一种还原论(Reductionism)的方式来理解抑郁症患者并不可取,也就是说“把人所有的精神生活还原为心理生活,把所有的心理生活都还原为生理生活,再把所有的生理生活还原为有机化学的作用”,这样的方式恐怕不利于建立良好的医患关系,对于理解抑郁症也是片面的。

- End -

作者: 申晨煜,心理治疗可添加微信DoctorShenChenYu,擅长认知行为治疗,知乎:https://www.zhihu.com/people/shen-yi-sheng-28

版权声明:漫语心理倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本站《原创》内容,违者将追究其法律责任。本站文章内容,部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们修改或者删除处理。